《銀髮腦健康專欄》老化與失眠:常見原因與改善方法

為什麼年紀大了,睡眠品質會變差?

最近院長碰到了幾個失眠的病人,他們的症狀都很雷同。晚上九點十點就會想睡覺了,入睡上沒有什麼困難,可是睡了3-4個小時後就會清醒,清醒過來就很難再入睡,要在床上翻一、二個鐘頭才能再度入睡。再入睡的品質也不佳,感覺很淺眠,不過白天精神還算不錯,有時候中午也可以小睡一下。很剛好地,這群病患的平均年齡大概就是坐落在65歲左右,是漸漸步入老年的階段。那我們就藉這個機會來探討一下老化與睡眠的關係。

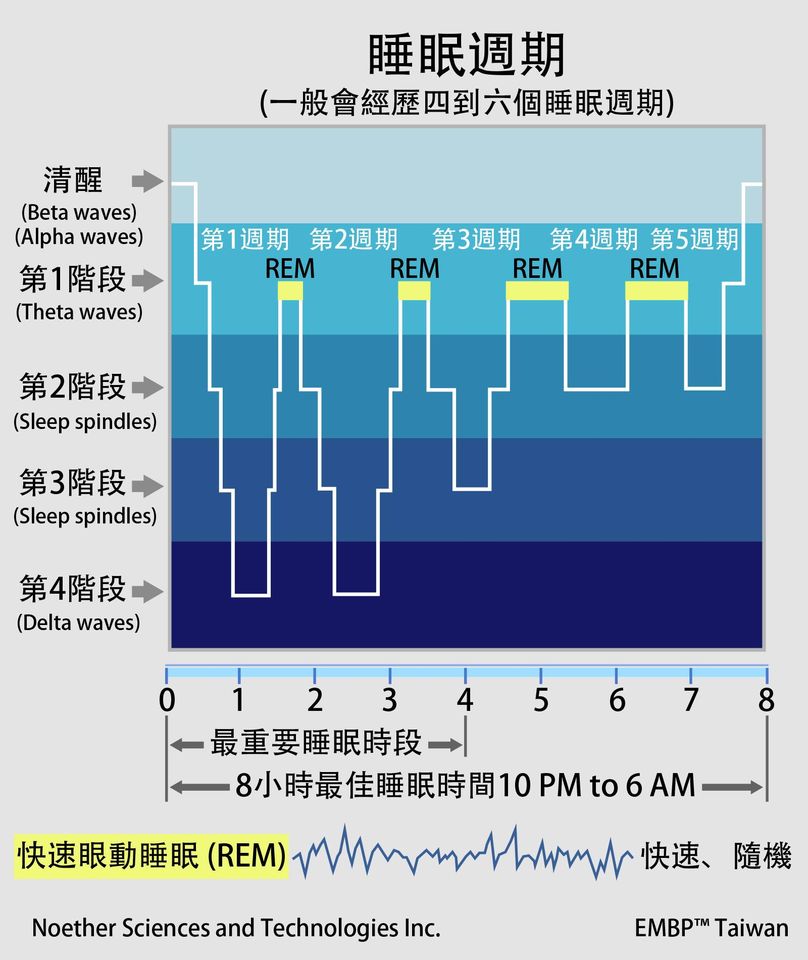

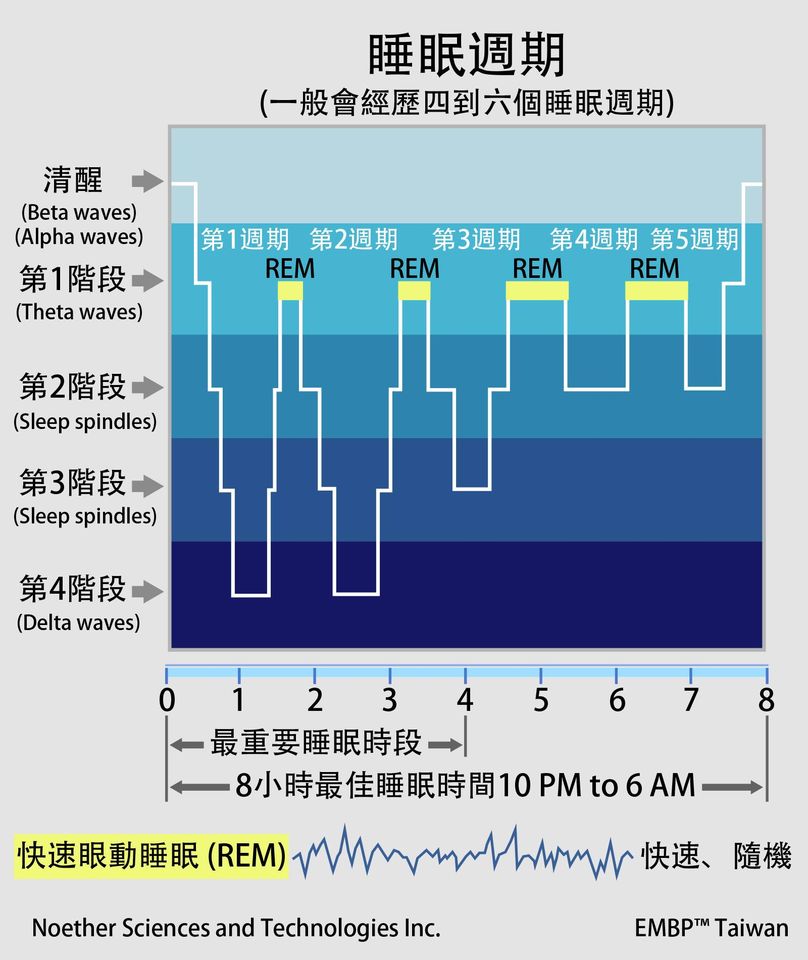

睡眠週期

首先我們先來了解一下睡眠的基本概念。根據腦波及其他生理變化,一夜的睡眠可分為幾個階段,包括:

- 較淺的第一、二期與深層(第三、第四期)無夢的睡眠(非快速動眼期NREM)

- 快速動眼期(REM),會出現做夢

- 整晚會重複數次睡眠循環

隨著年齡增長,睡眠模式也逐漸會改變,第一、二期淺眠期會隨著年齡增長而增加;第三、四期深睡期則隨著年齡增加而縮短,因此老人家夜間睡眠大多為淺睡狀態,也容易有下列情況出現:

- 較難入睡

- 夜間容易醒來,清晨更早起床

- 總睡眠時間維持或略減少(約 6.5–7 小時)

- 深層睡眠時間減少,導致平均每晚醒來 3–4 次

- 常因夜尿、焦慮或慢性疾病的不適而中斷睡眠

- 睡眠與清醒的轉換較突然,因此感覺睡得較淺

老化如何影響睡眠?

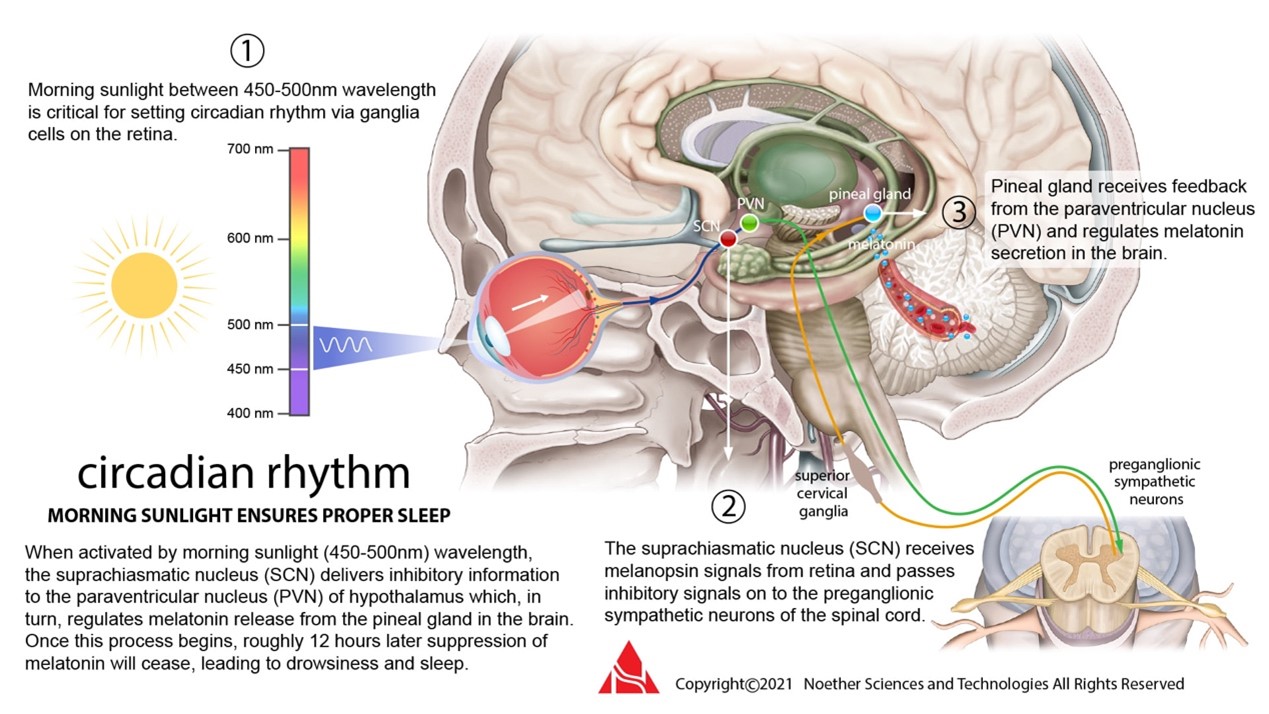

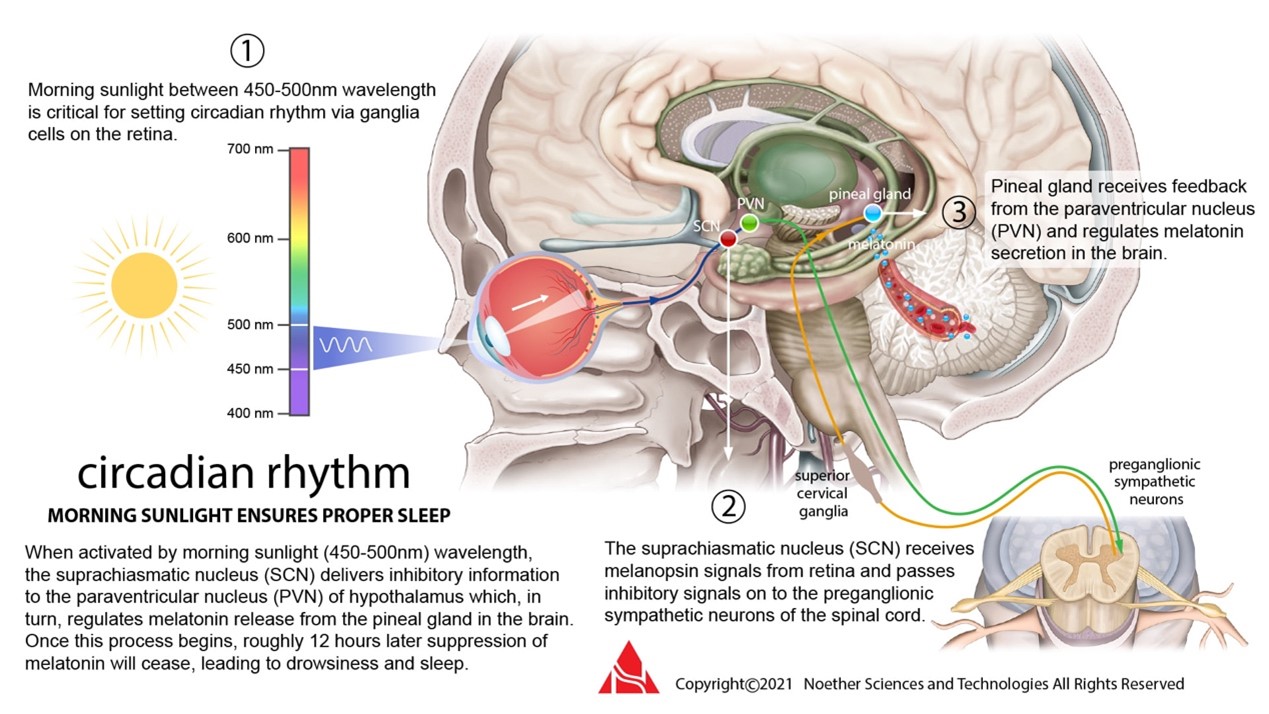

老化對每個人的影響各不相同。有些老年人的睡眠可能沒有明顯的紊亂,但有些人則抱怨睡眠時間減少,睡眠品質下降。我們可以把它當成是年齡漸長的情況會正常出現的改變,有時候不用太過緊張,把自己當成是特例。而這些變化大多源自於人體內部生理時鐘的變化。這個內部生理時鐘位於視交叉上核(SCN),控制著24小時的晝夜節律。這些晝夜節律會影響人們何時感到飢餓、何時釋放某些荷爾蒙以及何時感到困倦或警覺。隨著年齡的增長,他們的睡眠會因視交叉上核老化的影響而改變,會擾亂晝夜節律,直接影響人們。

視交叉上核(SCN)從眼睛接收訊息,而光線是維持晝夜節律最有力的線索之一,也和夜晚幫助睡眠的褪黑激素有關。褪黑激素分泌隨年齡大幅下降,也會造成深層睡眠比例下降。所以我們都會建議病患,每天至少一小時接觸早晨的陽光。研究發現許多老年人缺乏足夠的光照。對於住在養老院的人以及患有阿茲海默症的人來說,接觸陽光的時間可能更加有限。

老年人常見的睡眠變化

專家發現了老年人常見的幾種睡眠變化。

- 睡眠時間變化:隨著年齡增長,人體的晝夜節律實際上會提早。這種變化被稱為「相位提前」。許多老年人會經歷這種狀況,表現為下午更早感到疲倦,早上更早醒來。

- 夜間醒來:研究還表明,隨著年齡的增長,人們的睡眠結構通常會發生變化。淺眠時間變多,而深睡眠時間變少。另外核心體溫升高的時間從早上7點提前到凌晨3~4點,導致大腦自動啟動醒來機制。這些變化可能導致老年人夜間醒來次數增多,睡眠更加零散,睡眠品質更差。

- 睡眠時間改變後的恢復時間較長:身體調節晝夜節律的方式改變,使得老年人更難適應睡眠時間的突然變化,例如夏令時或遇到時差時。

- 白天小睡:研究估計,約有 25% 的老年人會小睡,而年輕人中只有約 8% 會小睡。雖然一些專家認為白天短暫的小睡可能有益,但許多人認為,長時間的小睡和在白天晚些時候小睡會使睡前更難入睡,並造成夜間睡眠中斷。

老年人改善睡眠的生活建議

- 多接觸陽光,早上10點之前讓自己在戶外至少待滿一個小時,讓大腦徹底清醒,讓自己的大腦在晚上自然想要睡覺。而在睡覺的環境盡量越暗越好,怕太暗危險可以戴眼罩。

- 避免影響睡眠的物質:酒精、菸草、咖啡因等物質,甚至晚上吃大餐,都會使睡眠更加困難。建議戒菸、減少咖啡因攝入(下午三點後就不要喝咖啡),並在睡前至少四小時吃晚餐。

- 規律運動,經常運動的老年人入睡更快、睡眠時間更長,而且睡眠品質更好。運動是老年人最有益健康的活動之一,但不要睡前三小時運動。

- 減少臥室干擾:電視、智慧型手機和強光會使入睡更加困難。不要在床上看電視或滑手機,盡量不要開著電視入睡。睡前避免過度刺激(暴力電視、遊戲),可練習放鬆,把床只當作睡覺和愛愛的地方。另外也可以讓臥室的室溫較為偏低,體溫下降大腦會將之視為入睡信號,也可以避免核心溫度太快上升。

- 保持規律的睡眠時間:老化會使睡眠不足的恢復變得更加困難。避免突然改變睡眠時間。這意味著每天在同一時間睡覺和起床,並注意不要睡太久或睡太晚。避免菸草與酒精(酒雖能助眠,但會導致夜間醒來)

- 避免白天午睡,如果不得已想睡覺,以不超過30分鐘為原則。

- 養成睡前習慣:尋找一些有助於睡前放鬆的活動。比如在睡前洗個熱水澡、看書,或享受寧靜時刻。

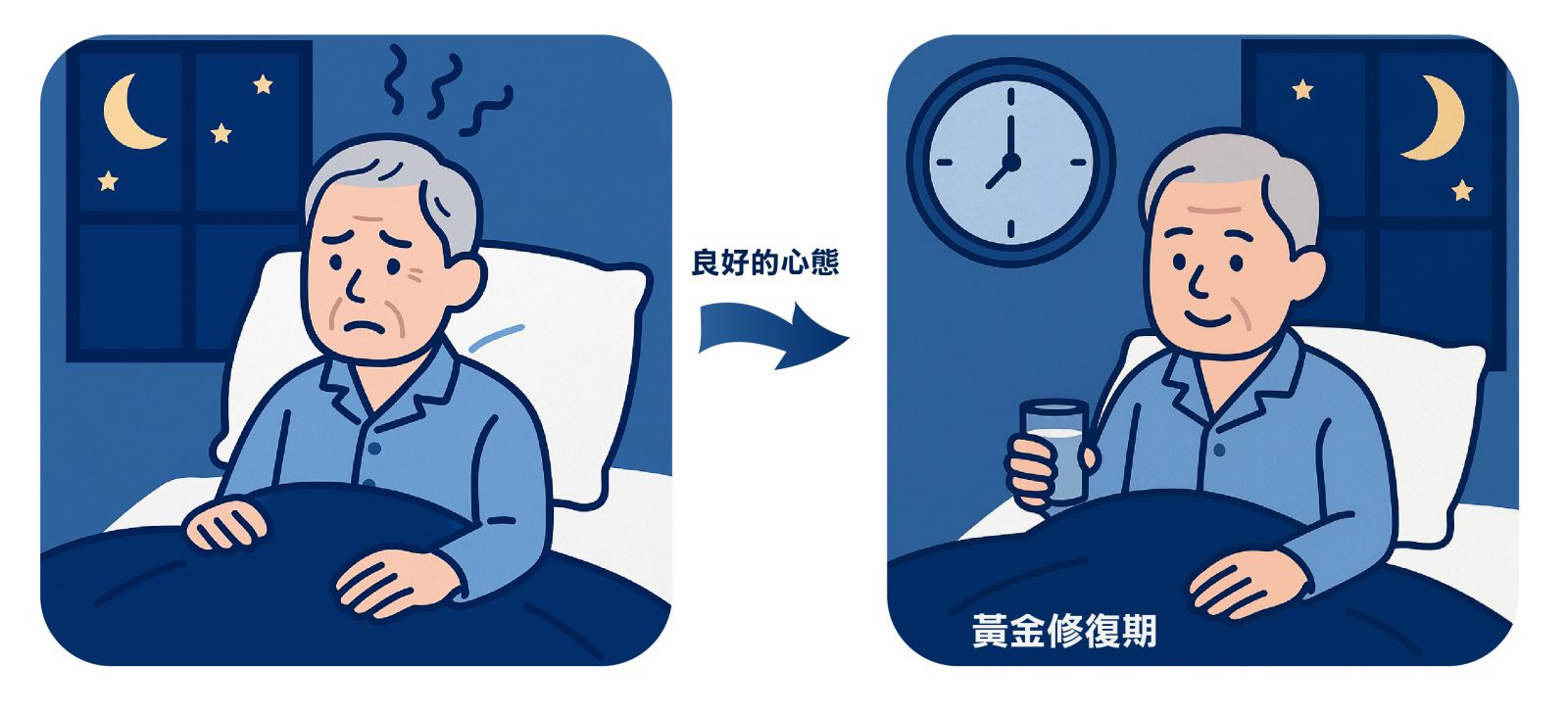

老人家如果都在凌晨起床該如何處理

- 先有良好的心態,先接受很多中老年人會在凌晨3~5點自然醒,並非疾病,而是身體自然老化的結果。將這段時間視為「黃金修復期」來調整身心,比焦慮翻來覆去更有益健康。

- 如果真的醒過來,先別看時間,因為這個動作會啟動大腦警覺系統,引發焦慮與腎上腺素分泌,讓人更難再睡。

- 上廁所回來躺床上,建議15-20分鐘無睡意就起床離開臥室。因為如果強行躺在床上,「床=清醒」的負面條件反射會形成,長期導致慢性失眠。

- 半夜起來可以喝30-50ml溫水,模擬入睡時體溫變化,啟動副交感神經、誘發睡意。但是切勿喝超過200ml,會加速尿液生成、導致睡眠碎片化。

- 注意自己白天的精神狀態,如果活力、記憶力、處理日常生活能力雖然有下降,但下降不多,有時其實代表第一段深層睡眠已經足夠應付一天所需,可以先利用醒來的這段時間做一些枯燥的事,比如閱讀、按摩一下手心腳心。

- 雖然理想睡眠時間為 7–8 小時;醒來之後再入睡,即使是淺眠、多夢,也仍算是「睡眠」,讓自己有信心認為睡眠是足夠的。

EMBP™ 在老年睡眠照護中的角色

長期使用安眠藥可能增加失智風險

若持續有睡眠困擾,特別是幾乎每天入睡時間都要超過半個小時以上,影響白天精神和生活品質,就應尋求醫師協助。就醫時,務必將所有用藥清單提供給醫師,以便找出藥物是否為失眠原因。一般身心科可能會利用一些鎮定安神、抗焦慮憂鬱藥物或者安眠藥幫助患者入眠。偶爾使用安眠藥物解決症狀並非不可,但若長期依賴,可能會影響深層睡眠功能。部分研究指出,在特定族群與研究設計中,發現到吃 1 顆安眠藥失智風險上升約 2 倍;吃 2 顆增加到 3 倍;吃 3 顆以上高達 5 倍(Leng et al., Journal of Alzheimer’s Disease, 2023)。然而,這些數據僅反映單一研究的觀察結果,尚不能視為普遍結論,相關關聯性仍需進一步驗證。

不用藥物也能快速入睡?

本院核心目標是希望協助患者在不依賴藥物的情況下,逐步改善入睡困擾,並減少對藥物的依賴。所以第一要務是要重建每個人的生理節律。除了問診以外,EMBP™的第一步就要幫每個來院的患者進行QEEG(定量腦電圖)的檢查,目的就是要了解病患這半年來大腦的運作健康狀況,進而去分析睡眠品質以及作為治療的參考,也可看是否有憂鬱或焦慮的傾向。

如果醫師認為睡眠狀況差,而且也影響到白天的精神狀態、專注力、甚至出現憂鬱焦慮等情況,就會建議病患接受EMBP™的治療。EMBP™的第二步就是藉由高效的變頻rTMS(經顱磁刺激),利用隨機共振的原理讓腦波回歸理想狀態,來改善病患的症狀。需要的療程會因人而異,一般來說,腦波進入穩定大約需要30-40次的治療。

慢波睡眠的調節與改善

透過 EEG 腦電圖監測以及透過 EMBP™ 方案進行調節,可以讓清醒狀態下的神經活動正常並改善進入慢波睡眠的過程。與之前腦電圖單一固有頻率引導的治療方案相比,具有更明顯的調節效果。通過自然共振機制影響腦部活動,恢復心、腦、呼吸、腸道節律的同步化,進而降低總體能耗,增加系統有效性和穩定性,可進一步緩解症狀。

在臨床應用中,部分患者反映治療後夜晚睡眠深度有所增加,雖然仍可能偶爾凌晨清醒,但白天精神與活力較穩定,對失眠的焦慮感也有所減輕。整體效果因人而異。

※本文僅供健康教育參考,實際治療效果因人而異,請依專業醫師診斷與建議為準。

References

- Sterniczuk R, Rusak B. Sleep in relation to aging, frailty, and cognition. In: Fillit HM, Rockwood K, Young J, eds. Brocklehurst's Textbook of Geriatric Medicine and Gerontology. 8th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2017:chap 108.

- Miner B, Lucey BP. Normal aging. In: Kryger M, Roth T, Goldstein CA, Dement WC, eds. Principles and Practice of Sleep Medicine. 7th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2022:chap 3.

- Barczi SR, Teodorescu MC. Psychiatric and medical comorbidities and effects of medications in older adults. In: Kryger M, Roth T, Goldstein CA, Dement WC, eds. Principles and Practice of Sleep Medicine. 7th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2022:chap 191.

- Yue Leng yue, Katie L. Stone, and Kristine Yaffe. Race Differences in the Association Between Sleep Medication Use and Risk of Dementia. Journal of Alzheimer’s Disease Volume 91, Issue 3 Pages: 1133 - 1139

- Walston JD. Common clinical sequelae of aging. In: Goldman L, Cooney KA, eds. Goldman-Cecil Medicine. 27th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2024:chap 24.

為什麼年紀大了,睡眠品質會變差?

最近院長碰到了幾個失眠的病人,他們的症狀都很雷同。晚上九點十點就會想睡覺了,入睡上沒有什麼困難,可是睡了3-4個小時後就會清醒,清醒過來就很難再入睡,要在床上翻一、二個鐘頭才能再度入睡。再入睡的品質也不佳,感覺很淺眠,不過白天精神還算不錯,有時候中午也可以小睡一下。很剛好地,這群病患的平均年齡大概就是坐落在65歲左右,是漸漸步入老年的階段。那我們就藉這個機會來探討一下老化與睡眠的關係。

睡眠週期

首先我們先來了解一下睡眠的基本概念。根據腦波及其他生理變化,一夜的睡眠可分為幾個階段,包括:

- 較淺的第一、二期與深層(第三、第四期)無夢的睡眠(非快速動眼期NREM)

- 快速動眼期(REM),會出現做夢

- 整晚會重複數次睡眠循環

隨著年齡增長,睡眠模式也逐漸會改變,第一、二期淺眠期會隨著年齡增長而增加;第三、四期深睡期則隨著年齡增加而縮短,因此老人家夜間睡眠大多為淺睡狀態,也容易有下列情況出現:

- 較難入睡

- 夜間容易醒來,清晨更早起床

- 總睡眠時間維持或略減少(約 6.5–7 小時)

- 深層睡眠時間減少,導致平均每晚醒來 3–4 次

- 常因夜尿、焦慮或慢性疾病的不適而中斷睡眠

- 睡眠與清醒的轉換較突然,因此感覺睡得較淺

老化如何影響睡眠?

老化對每個人的影響各不相同。有些老年人的睡眠可能沒有明顯的紊亂,但有些人則抱怨睡眠時間減少,睡眠品質下降。我們可以把它當成是年齡漸長的情況會正常出現的改變,有時候不用太過緊張,把自己當成是特例。而這些變化大多源自於人體內部生理時鐘的變化。這個內部生理時鐘位於視交叉上核(SCN),控制著24小時的晝夜節律。這些晝夜節律會影響人們何時感到飢餓、何時釋放某些荷爾蒙以及何時感到困倦或警覺。隨著年齡的增長,他們的睡眠會因視交叉上核老化的影響而改變,會擾亂晝夜節律,直接影響人們。

視交叉上核(SCN)從眼睛接收訊息,而光線是維持晝夜節律最有力的線索之一,也和夜晚幫助睡眠的褪黑激素有關。褪黑激素分泌隨年齡大幅下降,也會造成深層睡眠比例下降。所以我們都會建議病患,每天至少一小時接觸早晨的陽光。研究發現許多老年人缺乏足夠的光照。對於住在養老院的人以及患有阿茲海默症的人來說,接觸陽光的時間可能更加有限。

老年人常見的睡眠變化

專家發現了老年人常見的幾種睡眠變化。

- 睡眠時間變化:隨著年齡增長,人體的晝夜節律實際上會提早。這種變化被稱為「相位提前」。許多老年人會經歷這種狀況,表現為下午更早感到疲倦,早上更早醒來。

- 夜間醒來:研究還表明,隨著年齡的增長,人們的睡眠結構通常會發生變化。淺眠時間變多,而深睡眠時間變少。另外核心體溫升高的時間從早上7點提前到凌晨3~4點,導致大腦自動啟動醒來機制。這些變化可能導致老年人夜間醒來次數增多,睡眠更加零散,睡眠品質更差。

- 睡眠時間改變後的恢復時間較長:身體調節晝夜節律的方式改變,使得老年人更難適應睡眠時間的突然變化,例如夏令時或遇到時差時。

- 白天小睡:研究估計,約有 25% 的老年人會小睡,而年輕人中只有約 8% 會小睡。雖然一些專家認為白天短暫的小睡可能有益,但許多人認為,長時間的小睡和在白天晚些時候小睡會使睡前更難入睡,並造成夜間睡眠中斷。

老年人改善睡眠的生活建議

- 多接觸陽光,早上10點之前讓自己在戶外至少待滿一個小時,讓大腦徹底清醒,讓自己的大腦在晚上自然想要睡覺。而在睡覺的環境盡量越暗越好,怕太暗危險可以戴眼罩。

- 避免影響睡眠的物質:酒精、菸草、咖啡因等物質,甚至晚上吃大餐,都會使睡眠更加困難。建議戒菸、減少咖啡因攝入(下午三點後就不要喝咖啡),並在睡前至少四小時吃晚餐。

- 規律運動,經常運動的老年人入睡更快、睡眠時間更長,而且睡眠品質更好。運動是老年人最有益健康的活動之一,但不要睡前三小時運動。

- 減少臥室干擾:電視、智慧型手機和強光會使入睡更加困難。不要在床上看電視或滑手機,盡量不要開著電視入睡。睡前避免過度刺激(暴力電視、遊戲),可練習放鬆,把床只當作睡覺和愛愛的地方。另外也可以讓臥室的室溫較為偏低,體溫下降大腦會將之視為入睡信號,也可以避免核心溫度太快上升。

- 保持規律的睡眠時間:老化會使睡眠不足的恢復變得更加困難。避免突然改變睡眠時間。這意味著每天在同一時間睡覺和起床,並注意不要睡太久或睡太晚。避免菸草與酒精(酒雖能助眠,但會導致夜間醒來)

- 避免白天午睡,如果不得已想睡覺,以不超過30分鐘為原則。

- 養成睡前習慣:尋找一些有助於睡前放鬆的活動。比如在睡前洗個熱水澡、看書,或享受寧靜時刻。

老人家如果都在凌晨起床該如何處理

- 先有良好的心態,先接受很多中老年人會在凌晨3~5點自然醒,並非疾病,而是身體自然老化的結果。將這段時間視為「黃金修復期」來調整身心,比焦慮翻來覆去更有益健康。

- 如果真的醒過來,先別看時間,因為這個動作會啟動大腦警覺系統,引發焦慮與腎上腺素分泌,讓人更難再睡。

- 上廁所回來躺床上,建議15-20分鐘無睡意就起床離開臥室。因為如果強行躺在床上,「床=清醒」的負面條件反射會形成,長期導致慢性失眠。

- 半夜起來可以喝30-50ml溫水,模擬入睡時體溫變化,啟動副交感神經、誘發睡意。但是切勿喝超過200ml,會加速尿液生成、導致睡眠碎片化。

- 注意自己白天的精神狀態,如果活力、記憶力、處理日常生活能力雖然有下降,但下降不多,有時其實代表第一段深層睡眠已經足夠應付一天所需,可以先利用醒來的這段時間做一些枯燥的事,比如閱讀、按摩一下手心腳心。

- 雖然理想睡眠時間為 7–8 小時;醒來之後再入睡,即使是淺眠、多夢,也仍算是「睡眠」,讓自己有信心認為睡眠是足夠的。

EMBP™ 在老年睡眠照護中的角色

長期使用安眠藥可能增加失智風險

若持續有睡眠困擾,特別是幾乎每天入睡時間都要超過半個小時以上,影響白天精神和生活品質,就應尋求醫師協助。就醫時,務必將所有用藥清單提供給醫師,以便找出藥物是否為失眠原因。一般身心科可能會利用一些鎮定安神、抗焦慮憂鬱藥物或者安眠藥幫助患者入眠。偶爾使用安眠藥物解決症狀並非不可,但若長期依賴,可能會影響深層睡眠功能。部分研究指出,在特定族群與研究設計中,發現到吃 1 顆安眠藥失智風險上升約 2 倍;吃 2 顆增加到 3 倍;吃 3 顆以上高達 5 倍(Leng et al., Journal of Alzheimer’s Disease, 2023)。然而,這些數據僅反映單一研究的觀察結果,尚不能視為普遍結論,相關關聯性仍需進一步驗證。

不用藥物也能快速入睡?

本院核心目標是希望協助患者在不依賴藥物的情況下,逐步改善入睡困擾,並減少對藥物的依賴。所以第一要務是要重建每個人的生理節律。除了問診以外,EMBP™的第一步就要幫每個來院的患者進行QEEG(定量腦電圖)的檢查,目的就是要了解病患這半年來大腦的運作健康狀況,進而去分析睡眠品質以及作為治療的參考,也可看是否有憂鬱或焦慮的傾向。

如果醫師認為睡眠狀況差,而且也影響到白天的精神狀態、專注力、甚至出現憂鬱焦慮等情況,就會建議病患接受EMBP™的治療。EMBP™的第二步就是藉由高效的變頻rTMS(經顱磁刺激),利用隨機共振的原理讓腦波回歸理想狀態,來改善病患的症狀。需要的療程會因人而異,一般來說,腦波進入穩定大約需要30-40次的治療。

慢波睡眠的調節與改善

透過 EEG 腦電圖監測以及透過 EMBP™ 方案進行調節,可以讓清醒狀態下的神經活動正常並改善進入慢波睡眠的過程。與之前腦電圖單一固有頻率引導的治療方案相比,具有更明顯的調節效果。通過自然共振機制影響腦部活動,恢復心、腦、呼吸、腸道節律的同步化,進而降低總體能耗,增加系統有效性和穩定性,可進一步緩解症狀。

在臨床應用中,部分患者反映治療後夜晚睡眠深度有所增加,雖然仍可能偶爾凌晨清醒,但白天精神與活力較穩定,對失眠的焦慮感也有所減輕。整體效果因人而異。

※本文僅供健康教育參考,實際治療效果因人而異,請依專業醫師診斷與建議為準。

References

- Sterniczuk R, Rusak B. Sleep in relation to aging, frailty, and cognition. In: Fillit HM, Rockwood K, Young J, eds. Brocklehurst's Textbook of Geriatric Medicine and Gerontology. 8th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2017:chap 108.

- Miner B, Lucey BP. Normal aging. In: Kryger M, Roth T, Goldstein CA, Dement WC, eds. Principles and Practice of Sleep Medicine. 7th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2022:chap 3.

- Barczi SR, Teodorescu MC. Psychiatric and medical comorbidities and effects of medications in older adults. In: Kryger M, Roth T, Goldstein CA, Dement WC, eds. Principles and Practice of Sleep Medicine. 7th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2022:chap 191.

- Yue Leng yue, Katie L. Stone, and Kristine Yaffe. Race Differences in the Association Between Sleep Medication Use and Risk of Dementia. Journal of Alzheimer’s Disease Volume 91, Issue 3 Pages: 1133 - 1139

- Walston JD. Common clinical sequelae of aging. In: Goldman L, Cooney KA, eds. Goldman-Cecil Medicine. 27th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2024:chap 24.